| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- 그대 꽃처럼 내게 피어났으니

- 희망시

- 감성시

- 자존감회복

- 겨울시

- 류시화

- 자존감수업

- 좋은시

- 외모 자존감

- 서랍에 저녁을 넣어 두었다

- 윤홍균

- 자존감

- 봄에 읽기 좋은 시

- 힐링그림책

- 가을 시

- 너를 모르는 너에게

- 미움받을 용기

- 나태주

- 그리움의 시

- 마음챙김의 시

- 내가 확실히 아는 것들

- 주민현

- 가을시

- 사랑시

- 나선미

- 멀리 가는 느낌이 좋아

- 위로시

- 윤동주

- 힐링 그림책

- 시가 사랑을 데리고 온다

- Today

- Total

때는 봄, 봄날은 아침🌿

그 예쁜 모양의 돌들 때문에 이제는 죽는 것이 겁이 난다 본문

죽음을 생각했던 시절이 있었다. 사는 게 너무 힘들어서 이럴 거면 죽고 싶었다기보다, 이곳도 나쁘지 않지만 저곳도 괜찮겠다는 생각이었다. 보고 싶은 사람이 있는 곳, 사랑하는 사람이 있는 그곳에서는 다시는 헤어지지 않고 영원히 지낼 수 있으니 지금 떠나도 미련 없겠다 생각했다. 사랑하는 사람이 보고 싶은 것도 있지만 정확히는 헤어졌던 과정을 다시 겪어낼 자신이 없었기 때문이다. 가만히 서 있는 것도 다리에 힘을 주고 있어야 하는 이승보다 구름 위에서 둥둥 떠다닐 수 있는 하늘나라에서 얼굴 맞대고 같이 살고 싶었다. 그런 말들을 습관처럼 하던 때에는 옆에 있는 사람들 보다 떠나간 사람들 생각을 더 많이 했다. 떠나간 이들에 대한 기억은 한없이 아름답기만 한데 내가 기억하는 것이 맞는지 대조해서 물어볼 수도 없으니 그냥 그랬다고 남겨둘 수밖에 없었다. 그래서 더 그립기만 했다.

미워했던 사람의 이름도 시간이 지나고 자꾸 꺼내 보면서 눈에 익는다. 그 사람에 대한 어떤 모양의 감정이든 그 시절 내 마음 한편에 자리하고 있던 것이 고마워지기까지 한다. 그래서 자꾸만 기억하게 된다. 그해 연도의 숫자와 당시 내 기분을 맞춰가면서 미운 기억을 만지작거리다 보면 둥글게 닳는다. 뾰족해서 아팠던 기억도 점점 둥그러지면서 원래 예쁘게 수집해 놓은 동그란 모양의 좋았던 기억과 닮아간다. 결국 내 기억의 주머니엔 비슷한 모양의 동그란 돌들만 있게 되는 것이다. 나는 이것이 너무 무섭다. 그 예쁜 모양의 돌들 때문에 이제는 죽는 것이 겁이 난다.

내가 만약 죽기 직전에 삶에 대한 미련이 크다면 그것은 쌓아 놓은 돈이나 남겨둔 가족들 때문이 아니라 그 돌들이 너무 아름답기 때문일 것이다. 좋았던 기억은 좋아서 동그랗고, 불행했던 기억은 자꾸 매만져서 동그래진 그 돌들. 원래 모양이 어땠는지 구분할 수 없다. 무엇을 두고 가고 무엇을 들고 갈지 구분이 되지 않는다. 다 들고 가고 싶은데 내 힘으로 들 수 없을 만큼 많다. 그 기억을 하나라도 두고 가야 한다는 사실을 생각하면 죽기가 싫다. 당장 내일 죽는다고 해도 삼십 년 남짓의 웃고 울었던 기억들이 아까워서 죽기 싫은데, 시간이 오래 흐르고 난 뒤에 죽는다면 얼마나 슬플지 벌써부터 무섭다. 내가 죽는 순간도 시간이 조금만 지나면 좋은 기억이 될 테니 그 기억까지 가져가고 싶다. 더할 나위 없이 소중한 내 모든 기억들.

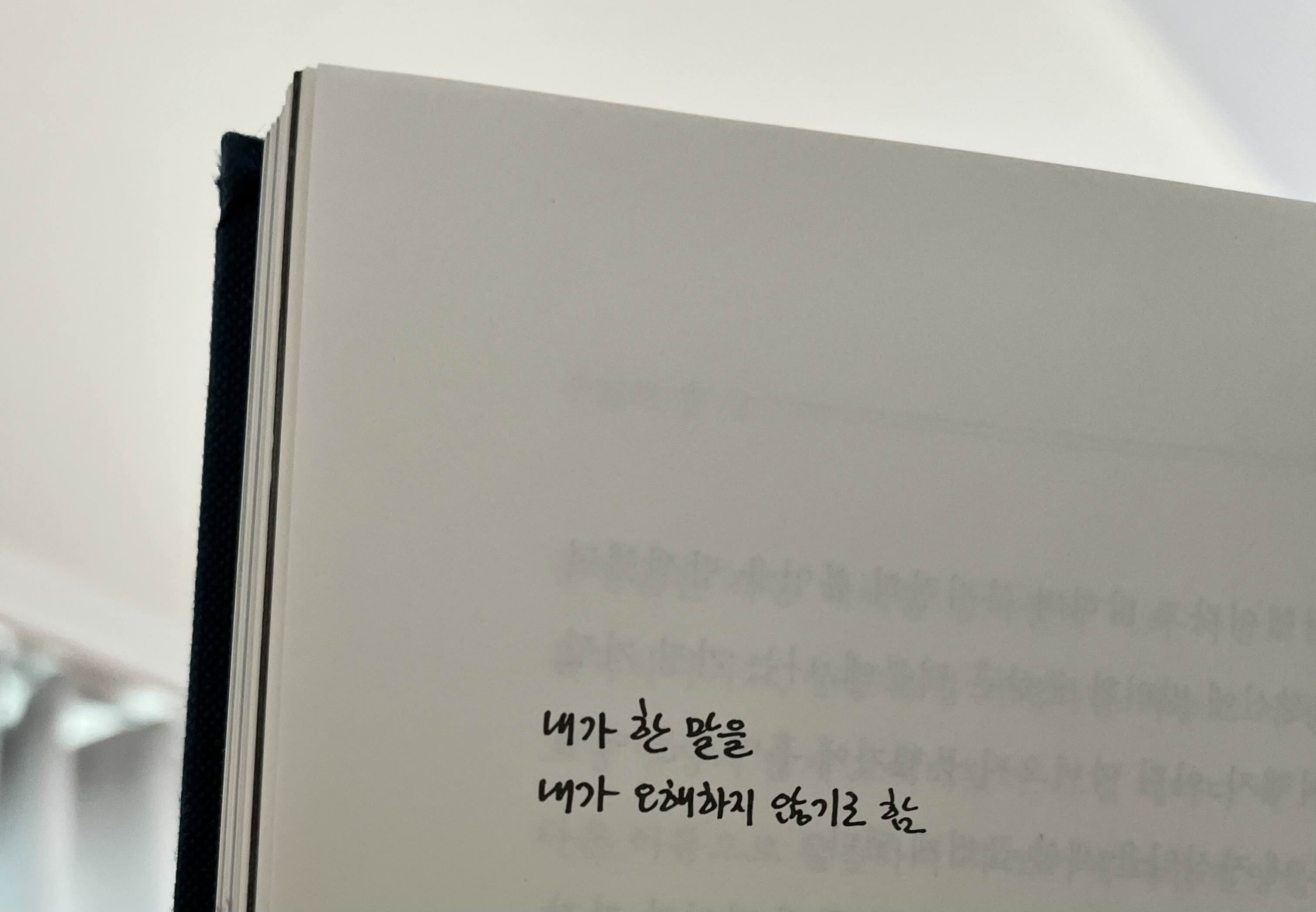

문상훈, 「내가 한 말을 내가 오해하지 않기로 함」에서

스스로 생을 마감하는 일은 생각해 본 적이 없어. 그만큼 처절하게 죽음을 갈망했던 날은 내게 없었다고 해야 할 거야. 하지만 나는 가끔 생각해. 나를 창조하신 분께서 나의 숨을 거두어 주셨으면 하고.. 이 세상을 살아가는 것이 쉽지 만은 않아서.. 이곳도 나쁘지 않지만 저곳도 괜찮겠다는 생각에.. 핑계일까.. 나의 신념으로는 그건 핑계야. 그러면서도 그 핑계를 나는 모르는 척하고 바라. 친절하게 대하면 무례하게, 존중하며 대하면 무시하는 반응을 어떻게 해석해야 할까.. 나는 이런 경우를 자주 경험해. 이 세상의 법칙이 이런 걸까, 아니면 내가 살아가는 방식에 문제가 있는 걸까.. 난 잘 모르겠어.

하지만 시간이 흐르고 나면 이해 못 할 불쾌한 기억들은 휘발되고 내겐 대체로 좋은 것만 남아. 나는 나의 삶을 좋게 해석하려고 노력하는 것 같아. 왜냐하면 나의 이야기니까, 내가 이해 못 할 그 영역은 그들의 삶의 이야기 일 테니까. 이를테면 그들이 주인공이 되고 나는 주변인물이 된 이야기.

그래서 나는 저자의 말이 이해가 돼. 내가 만약 죽기 직전에 삶에 대한 미련이 크다면 그건 그 돌들이 너무 아름답기 때문일 거야. 더할 나위 없이 소중한 내 모든 기억들, 바로 그것 말이야.

- 제이

'힘이 되어 줄 책' 카테고리의 다른 글

| 우리는 너무 쉽게 행복을 (1) | 2025.03.11 |

|---|---|

| 내가 짝사랑을 하는 동안에 (2) | 2025.03.08 |

| 📖넌 안녕하니 #20. 영혼을 믿는다면 (2) | 2024.05.25 |

| 📖넌 안녕하니 #19. 평판 따위는 신경쓰지 않는다 (0) | 2024.05.24 |

| 📖넌 안녕하니 #18. 다면성을 인정한다 (0) | 2024.05.20 |